“护理不仅是一门专业,更是一种情怀,是对生命的尊重与守护。”这句话,被四川托普信息技术职业学院护理专业教研室主任严小欧常挂在嘴边,也融入了她每一天的教学实践。

从三甲医院的临床护士,到护理专业教师,严小欧用多年临床积累的实战经验,点亮了一批批护理学子的职业之路。她说:“我想做的,不只是教技术,更是传责任、传温度、传对生命的敬畏。”

从临床到课堂,一场关于“传承”的转身

严小欧的职业生涯始于四川省内一家知名三甲医院。多年的临床护理工作,让她深刻体会到护理工作的重量。而真正促使她走向讲台的,是一次带教经历中的触动。

“我发现许多学生理论扎实,却在面对真实患者时手足无措。他们知道操作流程,却不善于判断病情变化;能背诵沟通技巧,却无法真正理解患者的焦虑。”这种“知识用不上”的困境,让严小欧开始思考:如何让年轻护士少走弯路,更快成长为“有温度、有能力”的护理者?

带着这份初心,严小欧毅然从临床一线转向教学岗位。

转型并非易事。如何将零散经验转化为系统知识?如何从关注患者转向关注学生是否学会?面对这些问题,严小欧花了大量的时间梳理急诊、ICU的典型案例,将零散经验转化为系统知识,把“我怎么做”的经验,变成“为什么这么做”的教学原理。

“从关注患者到关注学生是否学会,这是一个重新理解护理意义的过程。”严小欧说道。

把ICU“搬”进课堂,用真实案例点燃学习热情

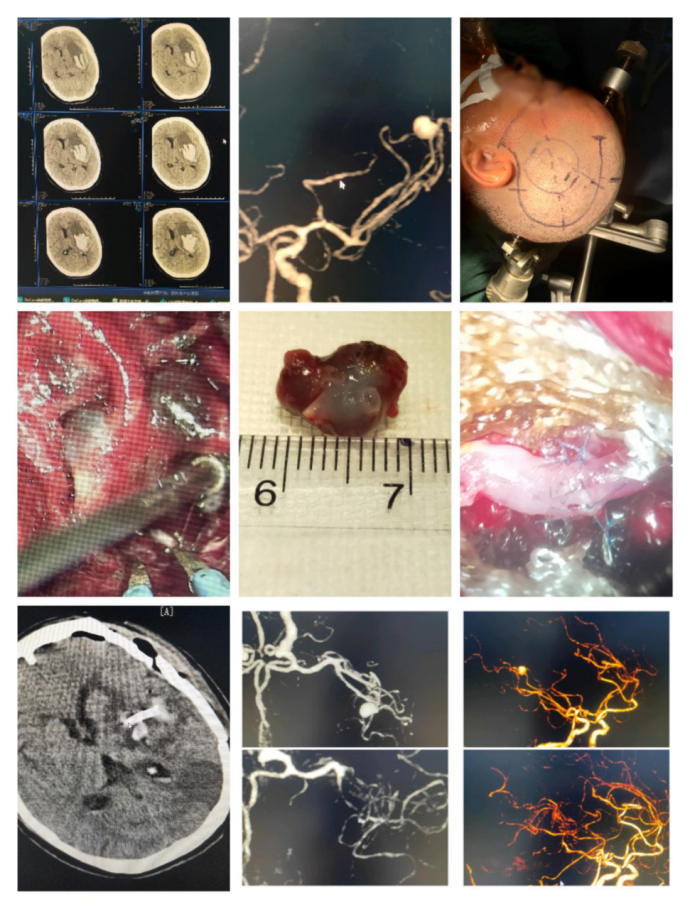

严小欧的课堂从不局限于课本。多年的临床实战加上ICU的淬炼,让她的教学充满了真实的重量与温度。一份肿瘤患者术后6小时的监护数据、一次紧急抢救的团队配合、一个插管患者无声的眼神,都成为她课堂中最动人的教材。

她常以真实病例抛出问题,引导学生分组讨论、角色代入。例如,在分析术后监护数据时,她会拿出一份肿瘤患者术后6小时的监护数据问学生:“这份数据有没有异常?如果此刻你是值班护士,接下来该做什么?如何向医生汇报?需要准备哪些抢救设备?”通过层层推进的思考,让学生逐渐明白,护理不是被动执行流程,而是要通过细节预判风险。

“临床从不是单打独斗。”严小欧将一次急性呼吸窘迫综合征患者的抢救经历还原在课堂上,让学生分组扮演护士、医生、呼吸治疗师,在高度紧张的情境中体验团队协作。“混乱中保持沟通清晰,压力下做到配合有序。这不是口号,而是生命的防线。”通过这样的实景演练,学生真正理解了协作的意义。

更打动人的是,严小欧格外注重传递“护理的温度”。

她与学生分享临床中那些细微却深刻的瞬间:晚期肿瘤患者更在意的是家人能否握紧他的手,插管无法说话的年轻人用眼神祈求擦去眼泪……这些故事,让学生看到技术之外的人文关怀。

她还会设计“角色互换”体验,让学生扮演无法言语的患者,感受他们的无助与渴望;也会讲述“护士用漫画为患儿解释手术”的案例,引导学生思考:什么是真正“看见患者的需要”。

“护理的专业,不仅是技术精准,更是对‘人’的深刻理解与关怀。”严小欧说,“我希望学生带着技术走出去,更带着温度走下去。”

因材施教,让每个学生都能被看见

“教育不是让所有人都达到同一标准,而是让每个学生在自己的起点上获得最大发展。”严小欧坚持因材施教。

大一新生入学后,严小欧会通过测试、课堂观察和谈心谈话等方式快速识别学生在理论基础、动手能力等方面的层次和特点;再将课程目标分为基础性目标、发展性目标、挑战性目标;最后,在教学过程中,嵌入不同难度和深度的选择,以满足不同层次学生的需求。

例如,对理论基础薄弱但动手能力强的学生,严小欧采用“做中学”策略。教静脉输液时,她先让学生动手练习,再针对遇到的问题引入理论知识。“这时的学习不再是抽象灌输,而是解决实际难题的技术,学生的接受度会大大提高。”严小欧说道。

教学是传承,更是共同成长

十二年来,从临床到讲台,严小欧已成长为专业教研室主任。她带领团队构建起一套科学实用的护理教育体系,推动建立“双导师制”,鼓励教师定期重返临床一线,保持教学内容的先进性与实用性。

她设计“三阶递进”培养模式,将教学、实训与实习有机串联,实现从课堂到岗位的平稳过渡。通过成立“校企共研小组”,主动对接医院需求,及时将医院反馈融入课程优化,真正做到“教学不脱节、培养接地气”。

“教学是一场传承,更是一场成长,是和学生一起,在教与学中重新理解护理的意义。”严小欧用实际行动证明,护理教育不仅是一种职业,更是一种使命。她把对生命的热爱、对专业的敬畏,融入每一节课、每一次实训,陪伴一批批学子成长为有温度、有能力的护理人才。

责任编辑:韩璐(EN053)