齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 郭蕊 通讯员 陈丽艳 王燕 实习生 钱玺羽

近日,济南市第四人民医院心血管内三科采用最新的心脏迷走神经节消融技术,成功为一位反复晕厥的老年女性患者解除了困扰。负责实施此次手术的李秀峰主治医师介绍,心脏迷走神经节消融术是通过安全射频能量对心脏的迷走神经节适度调控,降低神经兴奋性,从而改善因迷走神经过度反应导致的晕厥,是一项新技术。

72岁的刘女士因“反复晕厥”慕名前往济南市第四人民医院就诊。她回忆,年轻时起就常突发乏力、头晕,甚至晕倒在地,数秒钟后可自行苏醒,曾多次在当地医院就诊,却始终未能明确病因。最近一年来,晕厥发作愈发频繁,严重影响生活,其家人需要时刻照护。随后,她来到济南市第四人民医院心内三科,找到岳文伟主任就诊。经详细问诊,岳文伟主任判断刘女士的晕厥很可能是反射性晕厥,其中最常见的类型是血管迷走性晕厥(vasovagal syncope, VVS)。血管迷走性晕厥是指特定的触发因素引起机体短暂的自主神经调节异常,一般由直立姿势、疼痛、情绪紧张等因素诱发,导致静脉回心血量减少,心排血量降低,而自主神经调节却出现矛盾性反射,最终导致心率或血压的下降,引发一过性全脑供血不足,从而诱发的晕厥。

直立倾斜试验是确诊血管迷走性晕厥最有价值的检查手段。这是心血管内科的一项特殊检查,在实时监测患者心率、血压的基础上,通过倾斜床被动改变患者体位(平卧-倾斜站立-平卧),造成人体循环血量在重力作用下向下肢分布,引发人体的神经介导反射活动,并结合药物等手段进行诱发。该试验在疑似血管迷走神经性晕厥、直立性低血压、体位性心动过速综合征、直立位高血压、心因性假性晕厥、自主神功能衰竭、不明原因的反复跌倒、癫痫等疾病的诊断和鉴别诊断中有着重要的临床应用价值。济南市第四人民医院心内三科为全国首批“晕厥单元中心”,已常规开展直立倾斜试验多年,凭借经验丰富的医护团队,为众多晕厥患者做出了精准诊断。

刘女士的直立倾斜试验检查呈现阳性,印证了岳文伟主任医师的判断。李秀峰主治医师介绍,血管迷走性晕厥的传统治疗方法主要包括生活方式干预、药物治疗及心脏起搏器植入。但生活方式干预和药物治疗实际效果往往不理想;心脏起搏器植入对部分心脏抑制型血管迷走性晕厥有效,但因属于有创植入手术,不少患者难以接受。

近年来,心脏迷走神经节消融术为血管迷走性晕厥的治疗提供了新选择,通过消融心脏表面的迷走神经节改善心动过缓及窦性停搏,以延缓或避免永久起搏器的植入,减少晕厥的发作。经导管心脏迷走神经节消融术为局麻下的微创介入手术,无需植入任何器械装置,实现了“介入无植入”,能显著提升这类患者的生活质量。

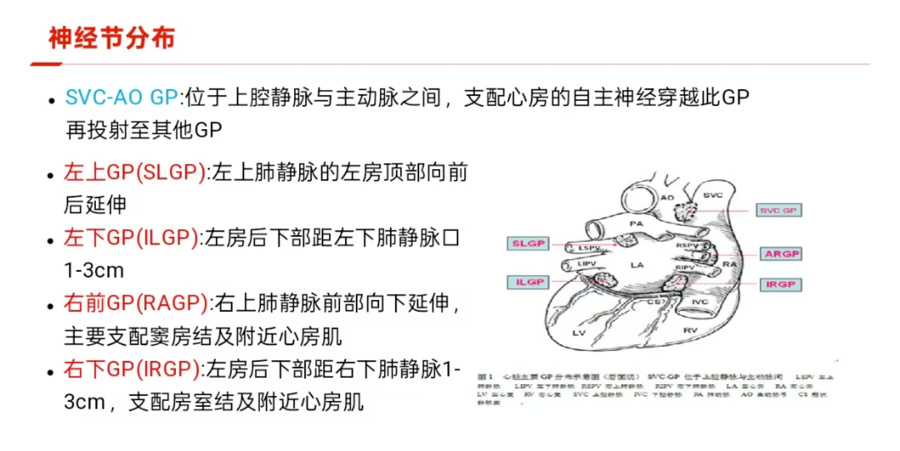

迷走神经节消融是一种新兴介入治疗手段,主要用于治疗血管迷走性晕厥及部分由迷走神经过度兴奋引发的心律失常。迷走神经节消融通过安全射频能量作用于心脏周围的迷走神经节丛(Ganglionated Plexi, GP),抑制迷走神经的过度兴奋,进而改善患者的症状。迷走神经节丛主要分布在左心房的外膜脂肪垫中,这些神经节丛通过调节心脏的自主神经活动,影响心率和心脏传导。心脏至少有7组固有的自主神经节丛,分布广泛且可能互相影响。其中5组主要自主神经节丛分布于左心房肺静脉口周围,包括左上、左下神经节,左侧神经节,右前神经节,右下神经节。研究表明左上神经节、左下神经节、右前外处的神经节丛消融治疗血管迷走性晕厥和缓慢性心律失常的重要靶点,近远期治疗效果好,可有效抑制晕厥复发。

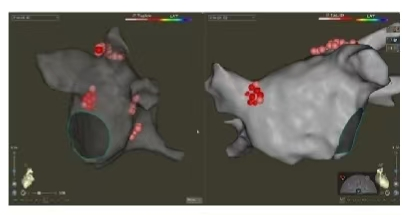

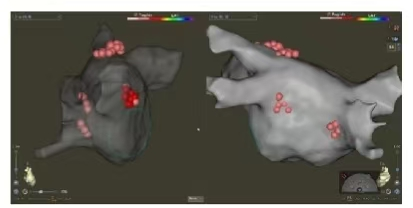

在山东省立医院刘同宝教授的指导下,岳文伟主任手术团队通过高精密度的心脏内膜面标测,探明患者心脏中迷走神经的分布后进行了精确局灶消融,分别消融左房左上、左下、右前和右后神经节。手术仅耗时1.5小时,术前患者平均心率60次/分,术后平均心律75次/分,比术前增快了20%,消融后患者文氏点从400提升到350;整个消融过程既快速又安全,未对周围组织造成明显损伤,患者术后8小时即可下床活动。

李秀峰主刀医师介绍,血管迷走性晕厥十分常见,可发生于各年龄段,以年轻人多见,女性发病率是男性的1.5倍。绝大多数血管迷走性晕厥为良性,不会造成严重后果。目前针对这类患者最主要的干预方式是生活方式调整,以减少和预防晕厥发作。而对于反复发作、晕厥前驱症状不明显,且直立倾斜试验提示心脏抑制性或混合型的患者更适合行心脏迷走神经节消融术治疗。