医生档案

杨劼,现任北京积水潭医院贵州医院副院长,北京大学医学部副教授,首都医科大学副教授,主任医师,硕士生导师。北京市第六批“组团式”援藏医疗队队员。专业领域:儿童及青少年保髋治疗、大龄髋关节脱位、股骨头坏死、髋关节翻修手术治疗、儿童肢体畸形及足踝畸形矫正、儿童骨与关节创伤。美国斯坦福大学国际访问学者、美国华盛顿大学圣路易斯分校国际访问学者。

近期,杨劼有点忙。赴泉州召开北京积水潭医院贵州医院首次省外骨科专科联盟会议,牵头组织全省骨科质控中心活动——首期“骨聚贵阳—精英骨科沙龙”,主持北京积水潭医院贵州医院第三届PDCA优秀案例评选大赛……工作一直保持着高强度、快节奏。

杨劼是北京积水潭医院小儿骨科专家。今年4月,通过国家区域医疗中心政策,赴黔任职北京积水潭医院贵州医院副院长。

千里求医:2600公里的髋关节新生

“扎西德勒!”8月4日,北京积水潭医院贵州医院小儿骨科病房内,西藏自治区拉萨市尼木县的两位母亲手捧白色哈达与致谢锦旗,献给刚查完房的杨劼。锦旗上绣着“精湛医术除病痛,高尚医德暖人心”——这是她们替孩子索朗(化名)和拉巴(化名)喊出的心声。

拉萨市尼木县患者送来白色哈达和致谢锦旗

13岁的索朗与11岁的拉巴,身患同一种疑难病——先天性右侧发育性髋关节高脱位,该疾病易导致高低脚,严重时致残致畸。两个孩子早在三岁便被确诊,却因当地医疗条件有限和“孩子太小不宜手术”的传统观念,治疗被一再推迟。

索朗今年就读初一,喜欢跳舞,然而动作幅度一大,髋关节就疼,走远会疼、跑步也会疼……近几年,索朗母亲网购了无数增高鞋垫,将女儿右脚垫高了近4厘米,只为减轻跛行和刺痛。幼时,拉巴的夜晚则常在哭声中度过,“骨头像被针扎”。从记事起,两个少年只能侧睡,才能稍安稳。

转机来自杨劼在援藏期间为拉萨推动建立小儿骨科诊疗体系,打通了绿色就医通道。今年七月,两个家庭跨越2600公里,从西藏来到贵阳。

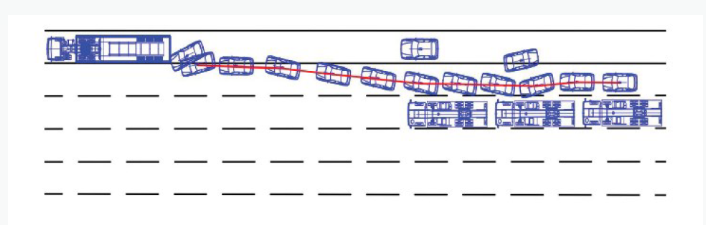

手术风险极高。管床医生陈述涛介绍:“治疗需截断股骨、重塑髋臼,稍有不慎就可能损伤神经或导致股骨头坏死。”杨劼主刀的改良Colonna手术,在贵州尚属首例。

7月28日和30日,两场高难度手术顺利完成。“每一步都如在刀尖行走。”陈述涛说。

两台手术都很成功。

杨劼(中)正在手术

术后查房时,杨劼查看索朗的双腿:“看,双脚基本齐平了。”

杨劼查房

女孩母亲激动得瞬间热泪盈眶。

高原淬炼:从治病到推动“治制”

多年前,援藏的杨劼被一位牧民父亲的话深深刺痛:“喇嘛说,这病长大了才能治。”他接触了一个十来岁的孩子严重髋关节变形,原本在幼儿期花几千元就能矫治,却因一句非专业“诊断”,延误成需花费数万元做手术的大病。

作为北京积水潭医院资深的小儿骨科专家,杨劼在高原见证了太多因观念落后和医疗资源匮乏而被耽误的病例。他说,有机构做过调研:新生儿髋脱位筛查只需1元,能省下未来近50元的医保支出;拖到十几岁,手术费数万元,且效果大打折扣。

杨劼检查患者脚部

为了让先天性髋关节脱位患儿早发现、早治疗,他毅然开启了一段推动医疗制度改革的征程:反复沟通、数据论证、方案陈述……2023年,西藏儿童髋关节脱位筛查与治疗终被纳入拉萨市政府“民生实事”工程,专项资金与绿色通道全面落地。

黔中筑基:建“带不走”的医疗生态

今年4月,杨劼从北京来到贵阳,担任北京积水潭医院贵州医院副院长。虽然他是生长在首都的北京人,却与贵州有着深厚渊源。

上世纪四十年代,祖籍湖南的爷爷奶奶为避战乱迁居贵阳。每年寒暑假,年少的杨劼总要挤上绿皮火车,颠簸48小时回贵阳探亲。他至今记得,怀里的铁皮桶装着珍贵的猪油,是送给爷爷奶奶的心意。

父亲常教导杨劼:“我们家的根在贵阳,只是枝丫伸到了北京。”通过国家区域医疗中心政策,杨劼带着使命也带着84岁老父亲的嘱托南下贵州。“我要让更多贵州百姓,在家门口就能享受顶尖医疗。”

杨劼门诊坐诊

初到贵阳,他发现困难不少:基层医疗资源分配不均,许多患者因经济或交通问题延误治疗;医院年轻医生占比高,中坚力量薄弱。作为副院长,杨劼既搞管理,又抓业务。

“输血更要造血!”杨劼深知,唯有培养一支“带不走”的医疗队伍,才能让优质医疗资源真正下沉。他推动建立规范化培训体系,将“北京经验”转化为适合贵州的“本土方案”。

在一次事故救援中,医院应急救援短板暴露。“现场混乱,救援效率不高,应急机制不灵……”他立即牵头建立推动优化全院应急事件救援制度,救援效率得到提升。最具创新的一步落在体检中心。“医院出具体检报告后,不是医疗服务的结束,应该是健康服务的开始。”杨劼将特色门诊嵌入到体检中心,为亚健康人群提供精准就医便利——骨松门诊对接骨质疏松人群,痛风门诊直通尿酸超标者……体检报告成了健康管理的“指示牌”。

讲课授业

此外,资源“引流”同步启动。杨劼的门诊,有小一半患者来自省外。他不仅把病人“带”到贵阳,更把全国专家和基金会资源“请”了进来。

从雪域高原到黔中大地,杨劼手中的柳叶刀,不仅重塑了病患的关节,更在重塑一片医疗土地的生态。

“技术平移只是起点。”杨劼目光笃定:“从源头上防病、治病,落实分级诊疗制度,让大病不出省——这才是‘国家区域医疗中心’的价值所在。”

相关链接

贵州医师故事|创伤专家刘福尧:救死护伤分内事,医者需有“同理心”

贵州医师故事 | 小儿心胸外科专家陈会文:把上海的技术、品牌、管理平移至贵州

贵州医师故事|足踝科专家杜辉:让患者在“家门口”享受北京积水潭医院的顶尖医疗服务

贵州医师故事 | 儿童青少年精神科医师舒燕萍: 用情开拓新方法 用爱疏解“小情绪”

贵州医师故事 | 关节外科医师吴术红:推动运动医学发展 让患者重返赛场

贵州医师故事|村医傅光煦:传承中医,做群众健康“守门人”

贵州医师故事 | 儿童呼吸内科专家袁姝华:让更多患儿健康呼吸

贵州医师故事 | 重症医学专家张历:面对凶险病情,尤其需要保持冷静头脑

贵州医师故事 | 眼科专家黎嘉丽:跨越山海 只为守护眼中的光

贵州医师故事 | 心内科专家宋方:与“心”结缘,不止于“心”

通讯员 谢文萍

贵州日报天眼新闻记者 胡家林

编辑/李冰

二审/金艾

三审/李缨