鲁网8月18日讯(记者 魏萱 通讯员 李成修 崔方荣)在海拔近4000米的青藏高原聂拉木县中心医院内,随着新生儿的啼哭划破手术室内紧张的空气,孔淑君医生悬着的心才终于落下。那一刻,她深刻地领会到,在这雪域高原上,医生是从死神手里抢人,她再一次感受到了白大褂所附带的沉甸甸的责任。

十一年医师路 两代援藏情

孔淑君自2014年10月进入烟台毓璜顶医院妇科工作,至今已有11年。从山东烟台到西藏聂拉木,跨越的是万水千山,接续的是医者仁心。早在1996年,孔淑君的硕士导师、烟台毓璜顶医院原妇产科主任侯建青便曾对口支援聂拉木县中心医院;2020年3月,孔淑君的师兄、毓璜顶医院妇二科副主任徐安利再次踏上援藏征程。孔淑君说:“我多次聆听我的导师讲述援藏的故事,深知西藏地区医疗条件落后,西藏人民需要我们内地医生,我们在藏一天就有可能多一个藏民因为我们的守护而活下来。”在导师、师兄的教导下,在科室前辈长期的熏陶下,今年3月10日孔淑君作为烟台市第九批组团式援藏医疗队的一员启程赴藏,对口支援聂拉木县中心医院。

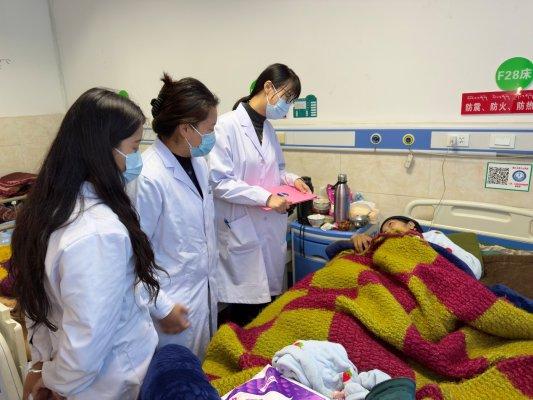

孔淑君(中)为新生儿查体

双重身份 妇产科斗士与医疗队脊梁

援藏期间,孔淑君被任命为聂拉木县中心医院妇产科副主任,主要开展妇科和产科工作。妇科方面,我国有“2030消除宫颈癌计划”,但是在西藏宫颈及下生殖道疾病的治疗却发展缓慢。入藏以后,在烟台市医学会妇产科分会宫颈病变学组主委、烟台毓璜顶医院妇产科主任丛江琳的帮助下,孔淑君在聂拉木县中心医院开展了阴道镜检查新技术。自此,周边的藏族妇女,无需奔波12小时到拉萨做检查。在产科方面,当地医生不能独立开展剖宫产,而转运患者至日喀则市需要七八小时,大部分紧急情况胎儿完全没有存活希望。在入藏4个月来,孔淑君的团队开展了5例急诊剖宫产手术,抢救了5名新生儿的生命。

作为医疗队队长,孔淑君还承担着医疗保障任务。在聂拉木有全国各地的援藏人员,因高原环境影响,部分人员在心脏、脑血管等方面出现了健康问题。他们大部分没有家属陪同,只有同事互相照顾。孔淑君的医疗队负责接待援藏同仁,让他们感受到温暖,并且,根据当地检查情况,及时与烟台毓璜顶医院相关科室远程会诊沟通病情,竭尽全力给予援藏同仁最好的医疗。

家是远方的灯 高原是淬炼的炉

孔淑君今年38岁,是2个孩子的妈妈,也是两位60多岁老人的独生女。她援藏以后,接送大儿子上学放学的任务落在她父亲的身上,她的母亲则负责陪伴照顾年幼的小女儿。孔淑君的丈夫主动承担起辅导孩子作业、照顾双方父母的任务。在家庭各方的帮助和支持下,孔淑君得以安心投身援藏工作。

刚到聂拉木时,孔淑君出现了严重的高原反应,喷射性呕吐,活动后胸闷憋气,又加上突发痛经,曾因疼痛晕倒一次。生活条件也十分艰苦,居住公寓中的水还是喜马拉雅山雪山融水,没有经过处理,水质很浑浊,甚至还有浮游生物。但是在毓璜顶医院和援藏同事等多方面的关爱和支持下,她逐渐克服了身体和环境的双重挑战,顺利适应并投入到紧张有序的医疗工作中。

孔淑君(左一)下乡义诊

云上边城 播种永不熄灭的医疗薪火

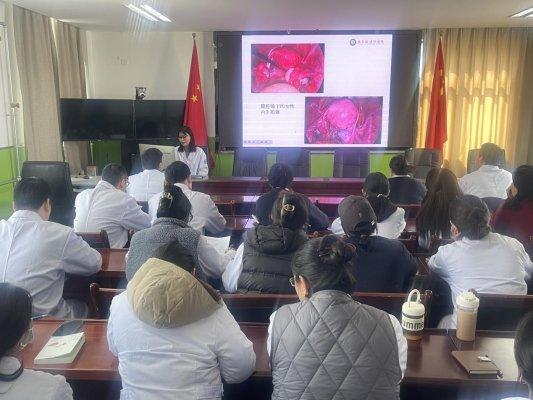

孔淑君说:“西藏聂拉木,是座云上边城。云上,是雪域高原,近4000米的海拔,自然环境恶劣,一年四季如冬,更是有大雪封山的日子。边城,是边境城市,出入一条路,没有火车没有飞机直达,距离最近的地级市要坐汽车七八小时。”受困于高寒、偏远与人才流失,医院里更多是年轻的助理医师,在他们技术成熟后又往往会向大城市寻求工作机会。面对“年年帮扶却难留人”的困境,孔淑君深知援藏更深远的意义在于“造血”。“我们在藏期间,也进行传帮带,我师兄援藏做手术时没有当地大夫可以当助手,现在我做剖宫产,已经可以和当地藏族大夫配合手术了。这些进步都是一代一代援藏大夫带来的。我们妇产科藏族大夫现在也可以独立完成助产、产检等产科基本操作,这对孕产妇健康保障非常重要。”孔淑君说。

孔淑君培训业务骨干

在近4000米的聂拉木,孔淑君深知“缺氧的高原上,白大褂格外沉”——这“沉”是守护生命的生死之重。孔淑君坦言,在缺氧的高原上,工作并不轻松,高原反应、水质浑浊等困难曾给她带来考验,但是藏民的信任和团队的支持让她挺了过来。值此医师节,她寄语年轻同行:“别让忙碌稀释理想,别让困难影响初心,医疗行业值得我们一生引以为傲!” 孔淑君与一代代援藏医生,正是以这份在极限环境下的坚守,在“云上边城”点燃扎根的医疗火种,用行动诠释:守护生命的赤诚之心,永远是医者最值得骄傲的永恒坐标。

责任编辑:管晓慧