《法治日报》记者调查显示,在搜索引擎、社交平台搜索“医美学习”,大量医疗美容培训机构广告随之弹出。部分机构推出“3天线下特训+50节线上课”培训模式,声称可助零基础者快速掌握轻医美核心技术,结业后能独立接诊、月入数万,还承诺颁发“全网可查权威证书”。但如此短时间的培训,难以培养出真正专业的轻医美从业者,背后潜藏的安全风险值得消费者警惕。(9月23日《法治日报》)

记者调查发现,部分培训机构宣称,零基础学员经短期培训,即可获得“高级轻医美科技抗衰管理师”等头衔,独立操作注射、激光等轻医美项目。近年来,轻医美因操作简便、恢复快、效果直观等特点深受欢迎,但“速成技师”大量涌入,给行业带来严重安全隐患。

事实上,轻医美从业者有着严格资质要求。专业上,需具备临床医学、护理学等医学背景,毕竟轻医美属医疗行为,不懂人体结构与皮肤生理,就无法预判风险;资质证书方面,《医师执业证书》或《护士执业证书》是必备,特定项目还需专项技能证书;此外,行业技术迭代快,从业者需定期参与培训研讨,才能保障服务质量。

反观“三五天速成班”,培训内容与正规要求相去甚远。短短3天,培训机构仅演示注射、激光操作等表面流程,对人体解剖学、皮肤病理学等核心知识避而不谈。学员连肤质与激光参数适配、注射避开血管神经等基础问题都一知半解,更无应对过敏、感染等突发状况的能力。所谓“权威证书”,多由非国家认可的机构颁发,在资质核查中形同废纸,不过是“花钱买证”的营销话术。

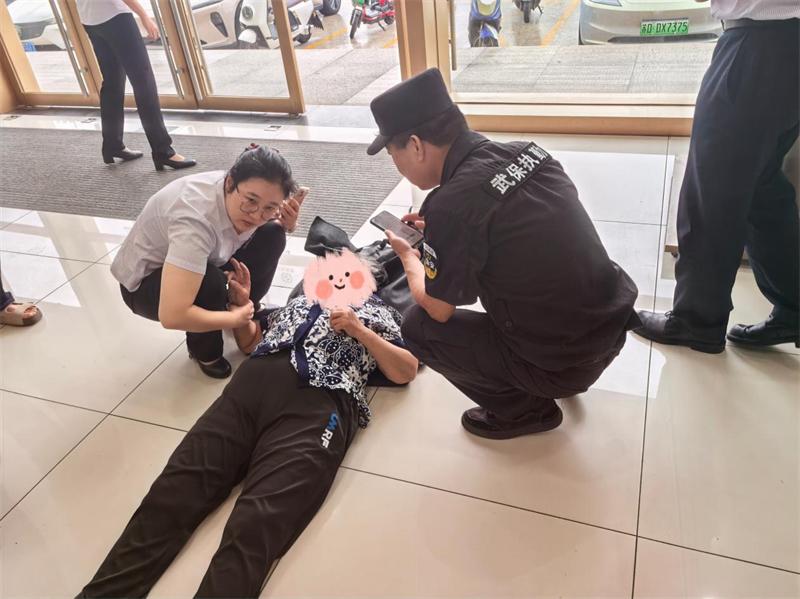

这些“速成技师”流入市场,最终将风险转嫁给消费者。此前就有媒体报道,一位消费者在“速成技师”的操作下注射玻尿酸,因剂量把控失误、注射层次错误,导致面部严重肿胀、血管栓塞,不仅花了十几万元修复,还留下了面部神经损伤的后遗症。类似的案例并非个例:激光祛斑变成“灼伤留疤”、水光针注射引发皮肤感染……这些因“非专业操作”造成的伤害,往往需要长期治疗才能缓解,甚至可能留下永久性损伤。

乱象频发的背后,是轻医美行业监管体系的短板。一方面,现行法规对轻医美从业者的资质认定、培训机构的准入标准界定不够清晰,部分条款存在“模糊地带”,让不法机构有了钻空子的空间;另一方面,监管部门的执法力度与行业发展速度未能完全匹配,线上培训机构隐蔽性强、线下违规场所流动性大,导致“查处难、根治难”,不少速成班换个马甲就能继续招生。

要守住轻医美的“安全底线”,需从资质与监管双向发力。监管部门应完善法规,明确从业者资质标准,严管培训机构;行业协会应建立信用评价体系,拉黑违规主体;消费者则需主动核查执业证书,拒绝无证服务。多方协同,才能推动轻医美行业规范发展,回归安全本质。(王恩奎)