62岁的白兆森,是柳爱协会起初创建团队中的一员,十年的坚守,白兆森从青丝奔波至白发,却从未放缓脚步,在平凡的志愿服务中,折射出照亮人心的微光。

2015年成立柳爱时,白兆森是省摄影家协会的会员,这一特长使他与宣传工作结下不解之缘。他举着相机穿梭在志愿服务现场,镜头里定格的是志愿者们忙碌的身影,更是一份份流动的善意,他用一张张照片和一段段视频,记录了柳爱志愿服务的足迹。夏天顶着炎炎烈日,冬天顶着刺骨寒风,无数个夜深人静的灯光下,他熬红了眼睛,守在电脑前制作各种活动视频。但在镜头里,却不见这个灯光下的奉献者,而他的足迹几乎遍布柳河大地。

2017年,柳爱红色文化小组成立,白兆森主动担起“抢救老兵记忆”的这项重任,一干就是8年。每次寻访都是早上6点出发,晚上回来天早就黑透了,翻山越岭是常态,与时间赛跑是日常,就这样,他带着志愿者们用八年时间踏寻5000公里,记录了家乡118名“三战”老兵的故事。他常笑着说:“我们走过的路程,去延安能跑两个往返还有余。”

寻访老兵李长江

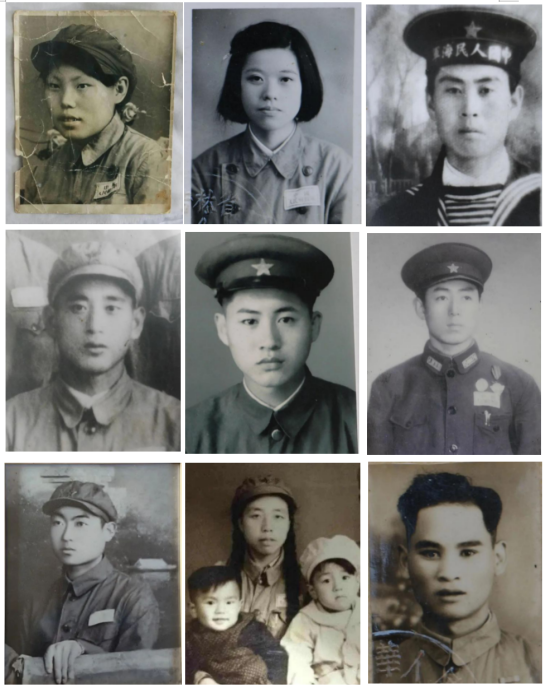

历时八年,白兆森带领红色文化小组收集整理了县内张世发、才久志等118名老兵的“红色印记”,那些布满老茧的手印背后,是烽火岁月里的热血与坚守。

白兆森参与制作了《不老的记忆》《红色印记》《梦里依稀战硝烟》老兵主题纪念册2000余册。纪念册收录记载了老兵们的个人简介、战斗历程及珍贵的历史图片资料,是一笔宝贵的红色精神财富。“红色印记”志愿服务项目被评选为吉林省最佳志愿服务项目。

寻访老兵仲伟德

寻访老兵李永稿

看望老兵才久志

为这些老兵留下集体合影,那会成为更有意义的纪念,协会这一提议如何达成充满挑战。一百多位老兵,身居多地,年龄都在九十岁以上,把老兵聚到一起根本做不到。困难没有难住白兆森,他及时与老兵家属联系,一户户走访拍摄,三源浦周家村老兵姚庆义,战场上他是炮兵,一次激烈的炮战中炮声让他的耳朵失聪了。在采访拍摄姚庆义时,他根本听不见声音,只能把问题写在纸上,老人笑着说:感谢大家来看我,还记得我们这些老兵......经过白兆森的不懈努力,在摄影家协会的帮助下通过合成技术,于2022年10月25日完成了柳河“三战”老兵80人的大合影,这一任务的完成,给柳河红色文化传承留下重彩一笔。

姚庆义曾参加辽沈战役、平津战役、衡宝战役

是他用脚步丈量出的无声敬意。每一次探访,白兆森常静静坐在老兵身旁,听那些曾经的时光里惊心动魄的故事,目光专注而柔和。他执笔记录,文字如涓流汇入历史长河——十年心血凝成数十万字的珍贵史料,那些褶皱纵横的双手与勋章背后沉默的荣耀,在纸页上重新流淌呼吸。

看望老兵荆德成

看望老兵翟德福

很多人不理解,起早贪黑一分钱不挣,你是不是傻啊,图意个啥?当他被问及坚持的动力,他展示手机里一张照片:夕阳下,一位佩戴勋章的老兵紧握他的手,笑容灿烂如少年。“他们用青春守护国家,我用余生守护他们的记忆”——这朴素誓言背后,是一位志愿者对初心的最深诠释。

图左至右为:陈玉兰、沈青云、杨锡柱、谢吉祥、张永智、石振坤、范锡久、韩玉霞、徐升高

八年跋涉,白兆森以双肩为桥,让那些渐被遗忘的名字与岁月重新熠熠生辉。他守护的哪里仅仅是老兵呢?那是时光深处不肯熄灭的星火,是民族血脉里奔流不息的精魂。他俯身拾起的每一片烽火记忆,都在为未来竖起一块活着的纪念碑——上面刻着一种无声却磅礴的力量:铭记如灯,长燃不熄。

图左至右为:王静兴、薛永奎、高畔芬、张世发、王顺、张桂亭、吴增田、陈英武、崔英姬、陈金仁、康忠和、康相臣、黄庆文、黄仁堂、梁万富、马孟云、邱玉祥、王守富、徐明铎、鲜开礼、徐乐信、武炳岐、王长富、赵义堂

他用脚步丈量爱的尺度,以热忱熔铸信仰的纯度。在平凡中点亮微光,于无声处书写崇高——这便是白兆森,在奉献时收获着快乐。他曾先后被评为“柳河县先进志愿者”“通化市红色文化传承优秀志愿者”“柳河县社会公德模范”“通化好人”“吉林省优秀志愿者”称号。他用自己的微光,汇聚成温暖社会的星河。

中国吉林网 吉刻APP

记者 吕东斌

图片由受访者提供