洪水退去之后,榕江县城尚在泥泞中喘息,而距县城咫尺之遥的忠诚镇却因地势高受灾轻,成为一股股温暖力量汇集的枢纽、后勤保障的大后方。当灾后重建的号角在泥泞中响起,这里的大食堂如同一座无形的桥梁,将来自各方的善意与前线救灾的艰辛联系在一起——八方汇聚的米面粮油、蔬菜肉蛋在此烹制成可口饭菜送往灾区一线,为日夜奋战、体力巨大消耗的救援人员补充源源不断的能量。

步入忠诚镇的救灾大食堂,一种饱满的生命力扑面而来。八口大锅一字排开蒸腾着滚滚热气,洗菜的水声、切菜的节奏、炒菜的翻腾、打包的利落、装车的匆忙……各种声响汇成一片,这座后方的“榕江大食堂”宛如一座昼夜不息的人间熔炉,灶火熊熊,水汽蒸腾,人声鼎沸。

案板旁围坐切肉的人群里,新疆汉子阿里木的身影格外显眼。他驱车3000余公里自乌鲁木齐星夜驰援,不仅捐出十头壮牛与十万元现金,更带着娴熟的刀工亲自加入到切肉的队伍中。他感慨道:“走过不少灾区,如此自发汇聚、不分彼此的场景,还是第一次遇见。”这位维吾尔族汉子目光坚定:“五十六个民族就应该像石榴籽一样紧紧抱在一起。”——三千公里风尘仆仆,最终融入案板前每一次切割的专注,民族情谊在共赴危难时最为真切。

食堂一侧,八口大铁锅一字排开,忠诚镇本地居民周之林在锅灶前挥汗如雨。从清晨七点直至暮色四合,大铲在锅中翻搅不停,仅中午之前就已炒出十二三锅菜肴。他后背湿透的衣衫,无声诉说着一种比灶火更灼热的信念——每一次翻炒,都能给前方救灾人员多一份保障。

食堂门口,一个装满生姜的大盆旁,围坐着几位头发花白的老人,正低头专注地择着姜块。68岁的罗阿姨声音里满是质朴的感恩:“全国各地都来帮我们重建家园,我们榕江人更要出点力,前线的人饿着肚子怎么行?”这简单的话语,映照出受灾家园之上,那份朴素而温暖的人心互照。

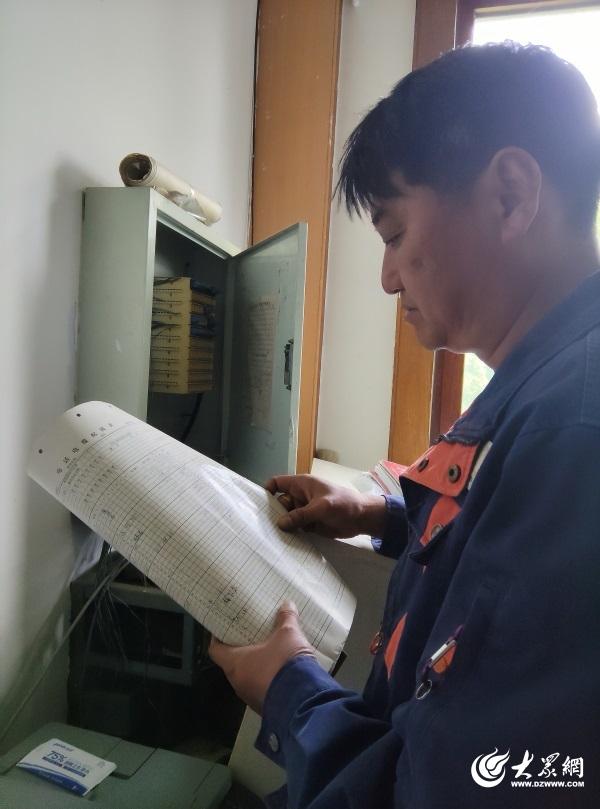

在旁边紧挨着的忠诚小学食堂内,大型蒸饭机的轰鸣声连绵不绝。工作人员张有书将淘洗好的米熟练置入蒸锅。据她介绍,蒸饭机自清晨七点至傍晚六点持续运转,仅6月29日一天就蒸出110盘、超过百斤米饭供应大食堂,而这只是众多煮饭地点之一。“只要能让前方救援人员吃上热饭,我们这点辛苦不值一提。”——蒸腾的米香和机器不倦的轰鸣声,成为忠诚镇对前线最绵长、最踏实的承诺。

温暖的力量不仅汇聚于此。在不远处的王岭村,一个相对小型的食堂同样在忙碌着。来自剑河县岑松镇的牛肉经营者刘老小,和朋友们一起驱车两小时,将自家准备的140余斤腊肉和500多斤蕨菜送到了这里。“榕江剑河是兄弟县,看到他们受灾,我们心里着急。”刘老小原本打算做好饭菜直接送到前线,但“转念一想,怕运过去凉了浪费,不如把食材送到食堂,让师傅们现做现送,更能发挥作用。东西不多,是我们的一点心意。”

锅铲的铿锵,蒸机的轰鸣,装卸物资的号子,车轮碾过道路的颠簸,这些声响交织在一起,汇成了一曲震撼人心的交响乐。当灾难以洪水之形将创痕刻印于大地,来自天南海北的人们用双手在忠诚镇搭起了一座无形殿堂。这里没有宏大的誓言,只有切肉声、炒菜声、灶火声、车轮声、机器运转声交织成曲;这里亦无地域之别、民族之分,唯见汗水滴落于共同守护的土地。

灾痕尚新,而人心早已在灶火与蒸腾的饭香里悄然弥合。这座由无数平凡臂膀支撑起的“榕江大食堂”,最终以其升腾不息的人间烟火,为这座被洪水和泥泞摧残的小城注入了一份温柔而坚韧的修复力量——原来最坚实的堤坝,终是众人以心相垒而成。

贵州日报天眼新闻记者 龙永 吴东志

编辑 贾智

二审 王纯亮

三审 杜朋城