大皖新闻讯 具身智能、脑机融合、地外建筑……近日,哈尔滨工业大学17个微专业正式招生,这些聚焦热门、前沿领域,体现国家重大战略需求、代表未来产业发展趋势的微专业,让网友们直呼“硬核”。教育专家认为,高校开设微专业的探索,对推进高校的整体教学改革具有现实意义,但要避免一哄而上、急功近利。

“具身智能”微专业吸引120余名学子报名修读

大皖新闻记者了解到,为服务国家战略需求聚焦新技术、新业态、新产业发展需要,满足复合型人才培养需求和学生个性化、多元化学习需求,提升学生专业素养及职业发展竞争力,今年5月,《哈尔滨工业大学微专业建设办法》出台,部署通过整合跨学科资源,构建模块化、短周期的微型课程体系,以培养学生特定领域核心专业能力及跨学科素养为目标,在现有专业外设置一批微型专业。

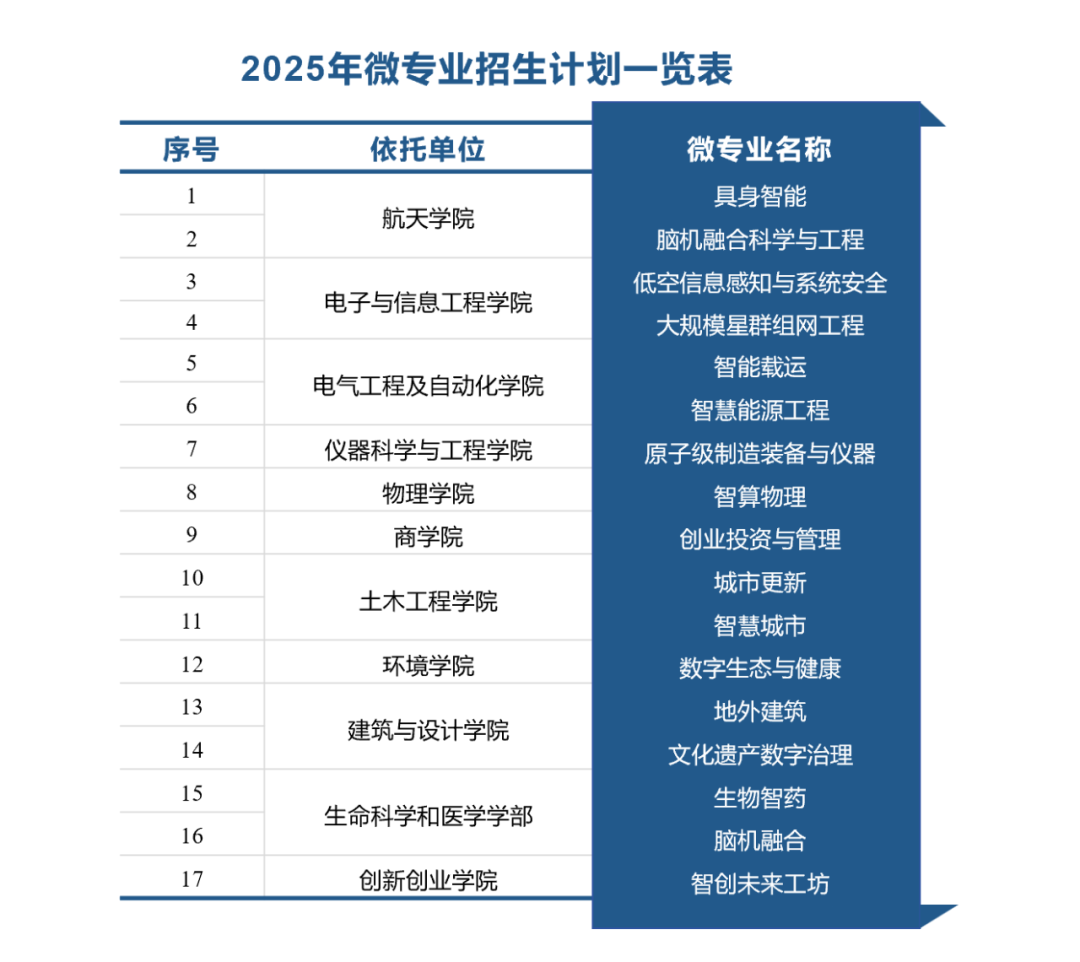

据介绍,经过申报、评审,共有21个微专业获得立项,今年9月“具身智能”“脑机融合”“低空信息感知与系统安全”“地外建筑”等17个微专业正式招生。哈工大本科生院相关负责人表示,微专业在课程设计注重“微而精”,内容立足科技前沿,强调多学科交叉融合与产学研协同,突出理论与实践相结合,形成课程教学与项目实践“双驱互融”的培养模式。

9月22日,哈工大本科生院发布《关于启动2025年微专业修读报名工作的通知》。据介绍,这些微专业招生面向二、三年级本科生,所有微专业跨学科、跨校区可选,两年内修满全部学分即可获得修读证书,并按教育部规定进行注册备案。哈工大深圳校区发布的相关信息显示,微专业课程由校本部开课,深圳校区学生在教室内集中进行线上学习。

“修读证书”对学习微专业的学生来说会有何作用?大皖新闻记者10月23日上午联系了哈尔滨工业大学,了解微专业开设的相关情况,截至发稿时暂未就此获得回应。

哈工大网站发布的公开信息显示,10月10日,哈工大2025年微专业修读申请获准名单公布,292名本科生获准修读微专业;10月15日,该校2025年秋季学期微专业课程选课启动,不少专业吸引众多学生报名,其中“具身智能”微专业吸引了来自校本部、威海校区和深圳校区的120余名学子报名修读。

专家解读:开设微专业要避免急功近利

“开设微专业的周期远短于设置新专业,社会舆论不能把微专业误读为纳入高考招生体系的专业。”二十一世纪教育研究院院长熊丙奇表示,“主专业 微专业”的人才培养模式,在当前高校也易于推进,这并不冲击传统专业的教学,而是在传统专业基础上做增量,微专业可在双休日或者短学期中授课。另外,在开设微专业方面,高校也给予各院系更大自主权,探索开设前沿课程,这可成为学校培养创新人才的改革项目,也可获得相应的收入,包括向校内学生按学分收费,以及对校外学员销售微专业课程等等。

熊丙奇也认为,高校进一步推进微专业建设,也面临难以回避的问题,诸如,“小而美”“小而特”微专业还只是少数学生的选择,能不能做到全校所有学生都上自己感兴趣的微专业课程?开设微专业,如何确保课程质量,形成有特色的微专业课程体系,而不是一哄而上,重量不重质?能不能把微专业课程体系建设为学生可以自主选择的专业课程模块,以此推进全校的专业教学改革?

“此前就有高校开设‘公务能力与公务员文化素养’微专业,被质疑是搞公务员考试培训。”在熊丙奇看来,开设微专业要避免一哄而上、急功近利,要以符合本校办学定位为前提,否则如果学生有考证考级的要求,学校就围绕考证考级,对标社会上的培训机构,推出相应的微专业,这会让微专业变异为“考试类”“就业类”培训班,而忽视对学生综合素养的培养。

“总体而言,开设微专业是高校推进完全学分制教学的阶段性举措,最终,微专业将成为各专业学生完成大学学业,所需选修的跨学科课程学习模块内容。”熊丙奇告诉大皖新闻记者,从这一角度看,高校开设微专业的探索,对推进高校的整体教学改革,是具有现实意义的,不但可以积累一批跨学科课程,也可以积累提高教学质量的经验。而要鼓励各学科专业老师结合学科前沿发展与社会对人才的需求,开设跨学科课程,就需要进一步赋予教师教育教学自主权,并建立激励教师重视课程建设、课程教学的考核评价体系,以此整体提高我国高校的人才培养质量。

大皖新闻记者 曹庆

编辑 陶娜