齐鲁晚报·齐鲁壹点 贺照阳 通讯员 王鹏策

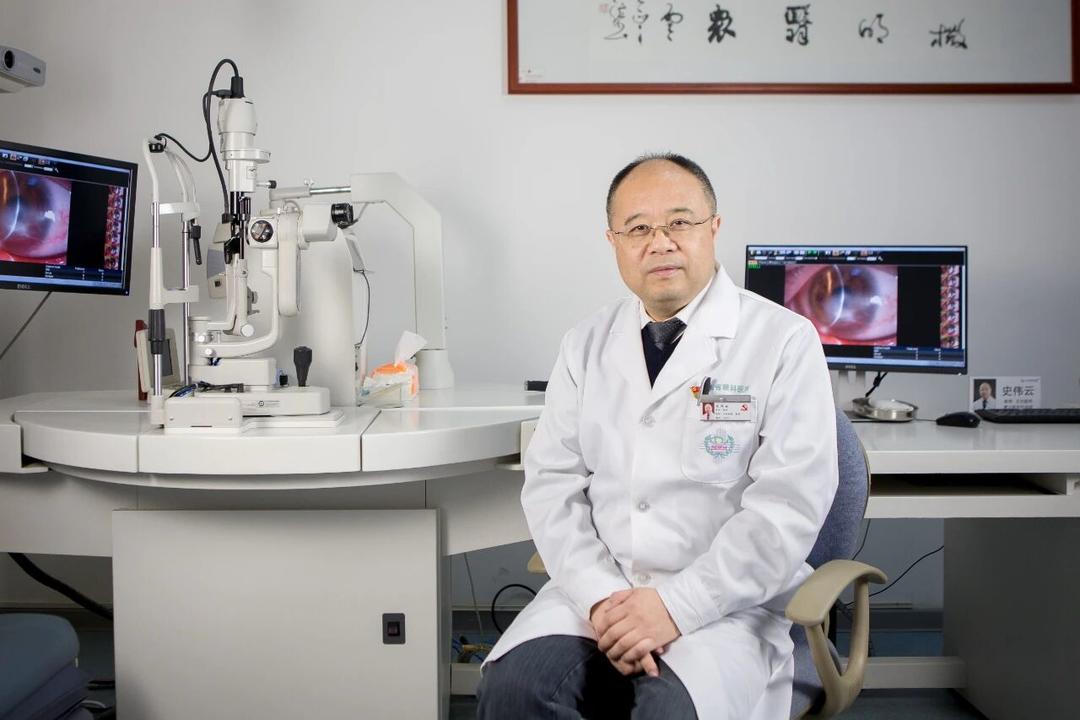

近日,在央视《健康中国》的聚光灯下,我国著名眼科专家、山东第一医科大学附属眼科医院史伟云教授作 “点亮方寸,重铸光明”主题演讲。

四十载耕耘于“光明方寸之地”,史伟云教授化身“眼角膜安全官”,不仅警示了日常生活中暗藏的伤眼危机,更将目光投向了困扰中国数百万角膜盲患者的沉痛现实——供体匮乏导致的漫长黑暗等待。

他深情讲述团队在老师谢立信院士引领下,如何以破译“角膜密码”为目标,实现了从精准诊疗新技术到打破西方壁垒的创新手术方式,再至全球首创生物工程角膜及自主研制人工角膜的系统性突破。特别是国产人工角膜为失明三十载新疆患者带来“看见了!”那一声呐喊,生动诠释了这场从实验室到手术室的持久奋战,为我国400万角膜盲患者真正点亮了重启人生的希望之光。史伟云团队的故事,彰显了将医学极致追求转化为守护光明的磅礴力量,这正是健康中国建设最坚实的基石。以下是演讲全文:

大家好,我是来自山东第一医科大学附属眼科医院的眼科医生,史伟云。

在眼科这个“方寸战场”上,我已经战斗了四十多年。今天,我想暂时放下手术刀,做一名大家身边的“眼角膜安全官”,和各位聊一聊我们与光明之间,那层最薄、最透明,也最容易受伤害的珍贵镜头—眼角膜。

小习惯暗藏大危机

角膜安全仅在眨眼之间

我们的眼角膜,就像一台顶级照相机的精密镜头,它只有半毫米厚,却承担着聚焦光线、保护眼球的重任。它必须绝对透明,才能让我们看清这个五彩斑斓的世界。然而生活中一些看似平常的习惯,从无意识的揉眼到依赖网红眼药水,这些习以为常的行为,可能正在一点点损害我们的角膜。今天跟大家分享五种“危险因素”,它们正在时刻威胁着角膜的清澈。

第一种“危险因素”,是“飞来横祸”—缺乏防护意识造成的角膜外伤。

角膜位于眼球的最前端,最容易被异物和锐器损伤。我见过太多令人痛心的病例:一位装修师傅在切割瓷砖时,一小块碎片高速弹入眼中,角膜被当场刺穿;一个新郎官钉钉子挂新婚照片,锤子砸偏,钉子反弹回来,直直地插进了角膜。而这一切悲剧,往往一副简单的护目镜就能避免。所以,请务必记住,在进行对眼有风险的作业时,要做好眼睛保护。

第二种“危险因素”,是“时尚陷阱”—高频率佩戴美瞳。

现在很多年轻人喜欢戴美瞳,觉得能让眼睛更大、更美。但大家可能不知道,你们的角膜,是需要“呼吸氧气”的。而当你戴上一片美瞳,特别是有些透氧性差、材质不合格的产品时,就等于给角膜盖上了一层不透气的塑料膜,角膜长时间处于缺氧状态,会导致角膜上长出不该有的新生血管,它们像红色的藤蔓一样爬上你本该透明的“镜头”,严重影响视力。更可怕的是,如果清洁不到位,或者佩戴时间过长,镜片就成了细菌和病毒的“培养皿”。还可能引起一种叫“阿米巴”的寄生虫生长,治疗起来特别棘手。所以,追求美丽没有错,但请不要高频率佩戴美瞳。

第三种“危险因素”,是“网红毒药”—长期滥用眼药水。

“消除红血丝,立竿见影”、“告别眼疲劳,清凉一下”。这些诱人的广告词,让很多人把网红眼药水当成了日常必备。但这些眼药水,为了达到快速去红血丝的效果,大多添加了“血管收缩剂”。这就像你强行把一根正在输水的水管给捏住了,水流是暂时停了,但你一松手,水流会反弹得更汹涌。长期使用,会导致“反跳性充血”,红血丝越来越多、越来越顽固。更危险的是,这些眼药水里的防腐剂,在长期使用下,会像清洁剂一样,一点点破坏我们角膜最表层的上皮细胞,导致角膜防御能力下降,引发药物性角膜炎,让眼睛变得干涩、畏光、刺痛。保护眼睛,需要在医生指导下科学用药。

第四种“危险因素”,是“本能的错误”—眼睛进异物后用力揉搓。

这是几乎所有人下意识的反应。但这个动作,对角膜来说可能是致命的。如果角膜表面进入一粒小沙子、飞虫或金属异物,用力一揉,一道角膜划痕就此产生,甚至可能把异物更深地嵌入角膜组织,大大增加感染风险和处理难度。正确的做法是什么?请立刻来医院,让我们在显微镜下,用专业的工具,把它取出来。

第五种“危险因素”,是屏幕背后的“慢性蒸发”—视频终端综合征。

手机、电脑、平板,这几乎是我们每个人都离不开的东西。科学研究发现,当人专注地看着屏幕时,每分钟的眨眼次数会从正常的15-20次,锐减到只有5-7次。眨眼,就像是角膜的“雨刮器”,每一次眨动,都会把泪液均匀地涂抹在角膜表面,形成一层保护膜。眨眼次数减少,就等于“雨刮器”罢工了,泪液蒸发得更快,角膜得不到滋润,就会出现干涩、烧灼感、异物感,严重的会发生角膜上皮损伤。

各种角膜病得不到及时治疗会导致角膜混浊、瘢痕、甚至致盲。

在我国,有数百万角膜盲患者,他们本可通过角膜移植重见光明,但角膜供体却严重匮乏,绝大多数患者只能在黑暗中无助等待。面对这种“有技术、无材料”的困境,我和我的团队几十年来致力于攻克难题,希望能从根本上解决问题。我们的主要工作集中在以下几个方面:

第一,实现角膜病“快、准”诊断。

我们优化了病原学检查技术,并将激光共聚焦显微镜等先进设备应用到极致,能实时、无创地看清角膜里的“敌人”,在几分钟内锁定病因,为后续精准治疗赢得了宝贵时间,挽救了无数濒临失明的眼睛。

第二,创新角膜移植“中国术式”。

我们打破了传统手术的局限,开创了一系列更精准、微创、更适合中国患者的“个体化”手术方案。其中,我们为先天性角膜肿瘤患儿独创的“史氏手术”,能实现近乎无痕的完美修复,让上千名孩子的人生拥有了不带缺憾的开始。

第三,破解角膜捐献与保存难题。

为尊重逝者、推动角膜捐献,我们发明了不摘除眼球、只取角膜的“原位取材法”。同时,我们自主研发出能将角膜保存时间延长至两周的国产保存液,填补了国内技术空白,让宝贵的捐献角膜不再因保存问题而被浪费。

第四,研发角膜替代品,解决“无米之炊”。

面对供体不足的根本矛盾,我们成功研发出两大核心产品:一是全球首个生物工程角膜,为大量患者提供了复明机会;二是中国第一枚拥有完全自主知识产权的人工角膜,攻克了被国外垄断的技术壁垒,让那些最棘手的晚期角膜盲患者,也能重见光明。

如今,我的另一项重要工作,是把这些技术和经验推广出去,培养更多优秀的角膜病医生。从最初的束手无策,到今天我们拥有了从诊断、手术到角膜替代品的完整治疗体系,这背后是几代中国眼科人的薪火相传。这条追光之路,我们走了几十年,未来还会坚定地一直走下去。

感谢聆听,我是史伟云医生。

附:史伟云教授简介

史伟云,博士,主任医师,二级教授,博士生导师。首届国家杰出医师、山东省筑峰计划专家、泰山学者攀登专家。省部共建国家重点实验室培育基地主任、中华眼科学会角膜病学组组长。现任山东第一医科大学附属眼科医院(山东省眼科医院)院长、眼科学院院长。40年专注我国常见致盲眼病—角膜病防治,是我国角膜移植手术最多的术者(超1.8万例),领导团队年均角膜移植手术量占全国1/8。在解决我国角膜供体匮乏和创建角膜病诊治技术体系领域作出重大贡献,解决了我国角膜盲患者及时和长期复明的历史性难题。先后主持863、973、国家基金重点项目等40项,发表论文500余篇,SCI收录235篇。主持制定专家共识15项,人民卫生出版社出版专著4部。获国家科技进步奖2项(首位和第二位),山东省科学技术最高奖、山东省科技进步和技术发明一等奖3项(首位)。授权发明专利44项,其中美、法、德和意大利等国际发明专利16项,6项产品获国家Ⅲ类植入性医疗器械注册证。获何梁何利科学与技术进步奖,培养博硕士100余名。