大皖新闻讯 十八年,足以让一株幼苗长成大树,让一个少年踏上成才之路。2025年,大皖·阳光助学迎来自己的“成人礼”。自2008年启动以来,我们一路穿越风雨、拥抱阳光,汇聚万千爱心,托起两千个年轻的梦想。这是一场不曾停歇的温暖奔赴,也是一份与青春同行的珍贵约定。

出发:一场持续十八年的温暖承诺

时间回溯到2008年4月,《新安晚报》推出第一篇阳光助学报道,吹响了“寻找100位优秀寒门学子”的号角。从那一刻起,这场关于爱与希望的约定,便成为每年夏天不变的承诺。

2008年首次报道截图

作为阳光助学行动的首位报道记者,彭玲连续三年全身心投入这项工作。“虽然名额只有100个,但每年收到的报名材料超过一千份,每一份都沉甸甸的。”她说,自己和同事会仔细审阅每份材料,并划分等级:必选、备选、次备选。“选择是艰难的,一份材料有时反复辗转多个等级。我们知道,这背后是一个家庭的希望。”

渐渐地,阳光助学形成了清晰的资助标准:品学兼优、家庭暂时困难、被本科院校录取的新生(不含免学费专业);原则上不重复资助;孤儿、单亲家庭子女优先。这个标准,守护着助学的初心,也照亮了无数困境学子的求学路。

路上:倾听2000个梦想的声音

十八年来,记者乘着助学直通车,从合肥出发,穿越安徽的山河城乡:向北驶过淮南、蚌埠、亳州、宿州、阜阳、淮北,倾听淮河岸边的求学故事;向西深入六安、安庆村落,在大别山晨曦中记录奋斗的身影;向东抵达滁州、马鞍山、芜湖,于长江之畔见证梦想发芽;向南奔赴铜陵、黄山、池州、宣城,在皖南古村里感受希望的生长。

2023年大皖·阳光助学直通车走进临泉一中

临泉一中、六安二中、野寨中学、石台中学、怀远一中……车轮停驻的每一所学校,都留下了我们倾听与记录的身影。有的学生高考后立即打工赚取生活费,有的边打工边自学,有的承担家务、照顾家人仍坚持学习……他们虽身处困境,却始终进取、感恩,渴望通过努力回报家庭与社会。

奔跑:逆境中向阳而生的少年力量

每年盛夏,当高考尘埃落定,大皖阳光助学的身影总会如期出现。彭玲说,自己本是记不住人名的“糊涂人”,却深深记得许多阳光学子的面孔和故事。

2010年,记者彭玲在采访常雅玲。

2008年,帮妈妈卖菜的滁州女孩汪溪,弯腰推板车的背影令人动容;坐在轮椅上的蚌埠女孩代响玲,提起妈妈时含泪的笑容震撼人心;每天只吃七分饱却考上北大的常雅玲,刻苦的模样激励众人。

的确,我们见过太多在逆境中奋力奔跑的少年:2010年,背着瘫痪母亲上大学的寿县男孩金书家;2015年,牢记养父嘱托“好好读书”的亳州孤儿穆宝慧;2022年,穿梭街巷送外卖、眼中有光的歙县男孩潘颍涛;2023年,与爷爷奶奶相依为命、终入中国人民大学的宋小帅;2024年,为梦想分拣快递的枞阳男孩钱志涵;2025年,暑期工表排得满满的六安“旺仔女孩”尹华香……

2025年阳光学子周美馨和爷爷奶奶

十八年来,我们见证了2000名这样的学子在逆境中飞翔,用坚韧写下青春最动人的篇章。

同行:每一份善意都是一颗希望的种子

大皖·阳光助学从来不是一场孤独的奔赴。面对暂未纳入资助名单的学子,我们始终积极对接爱心企业与人士,全力为他们争取更多支持。而这份坚持也收获了温暖回应——如今,越来越多爱心企事业单位主动加入助学队伍,让每年资助名额都超出预期,让这条筑梦之路愈发宽广。

多年来,我们持续携手安徽省直机关团工委、安徽省直青联、安徽省慈善总会等单位联合开展行动,发动青年党团员踊跃参与,让助学力量不断凝聚。

中国化学工程第三建设有限公司连续两年加入到大皖阳光助学中来。团委书记张晶说,“参与助学,我们给予的不仅仅是金钱,更是一份‘被看见’的尊重、一份‘被支持’的底气、一份点燃希望的‘火种’。孩子们懂得感恩、心怀志向,那份在逆境中依然向上的生命力,让我们所有参与者都无比确信:这件事,千值万值,必须坚持做下去!”

张海银种业基金会也是先后三次伸出援手,让30名阳光学子感受到社会的暖意。“每一次助学行动,可能只是为一个孩子提供了一年的学费、一次交流的机会,看似微小,但我们相信,这一点一滴的善意和帮助,就像一颗颗宝贵的‘种子’,播撒进孩子们的心里。我们无法立刻看到它破土参天,但却在坚定不移地为他们提供成长的沃土。”安徽张海银基金会爱心人士、荃银高科人力资源部廖孝波说。

义卖气球现场

2025年,温暖的故事有了更鲜活的注脚。长丰县北城世纪城学校五(5)班以集体认领的方式参与助学,孩子们通过捡废品、义卖、餐厅演奏等行动筹集善款。正如大队辅导员吴小莉所说,这种“校园 家庭 社会”的联动公益模式,真正实现了“1 1>2”的育人与助困双重效果。

此外,还有无数像胡传秋、“气球姐姐”彭霞一样的爱心人士,用一次次义卖、一笔笔捐款、一句句鼓励,汇成照亮学子前路的星河。正是这些点滴善意的汇聚,让阳光助学的光芒愈发明亮。

回响:爱是一场循环,温暖终将回归

常有人问:十八年风雨无阻,意义何在?学子的成长,就是最好的答案。

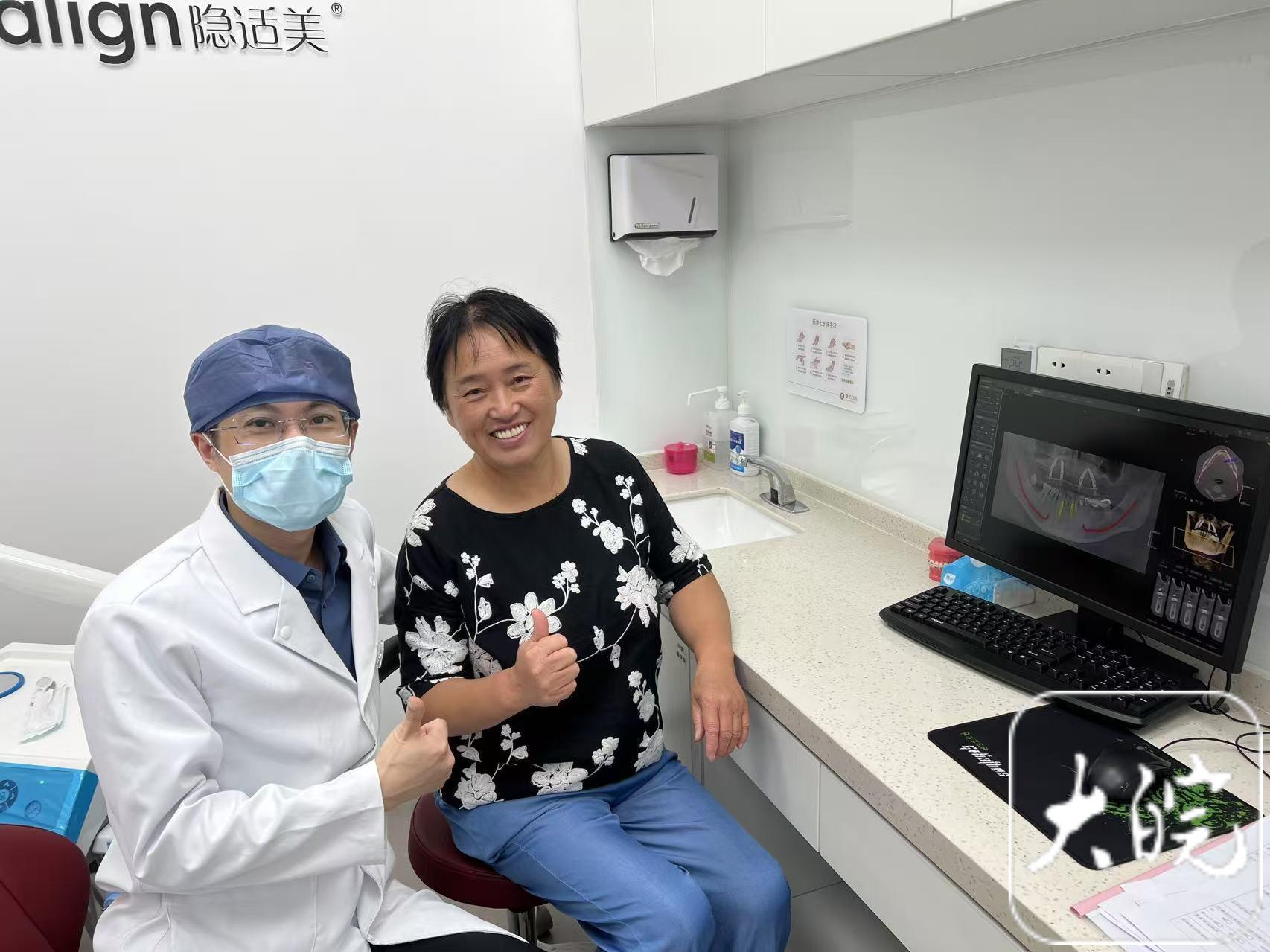

2008年受助学子王宝华,如今已成为口腔科副主任医师。他回到助学报告会担任主持人,说:“当年的帮助不仅给了我物质支持,更给了我前行的勇气。”

2008年阳光学子王宝华如今是一名牙医

2015年受助的蒋飞樊,研究生毕业后成为银行理财经理,他总说最困难时的那份资助,“像一束光,让我知道有人默默托举”。

2015年阳光学子蒋飞樊研究生毕业后进入银行工作

2018年受助的董薇,在中国人民大学完成学业的期间,还参与志愿服务超100小时,她坦言:“是阳光助学减轻了我的压力,现在我想用同样的温暖回馈社会。”

2022年受助的“扭扭车男孩”张亮,2024年在校时,就成立科技公司专注研发外骨骼设备,他说:“曾经被帮助过,现在想用知识帮助更多人。”

从受助到助人,这场“传递爱、汇聚爱、反馈爱”的循环,让阳光助学超越了慈善本身,成为一场生命影响生命的温暖接力。

18岁,于人是成年的开始,于大皖·阳光助学是新征程的起点。未来,我们将继续做那双温暖的臂膀,托举更多少年的梦想,在逐梦路上与他们并肩同行。愿阳光永远照耀奋斗的青春,愿每一份努力都不被辜负,每一个梦想都熠熠生辉。

大皖新闻记者 朱庆玲 实习生 安江蓉

编辑 彭玲