大皖新闻讯 穿上白大褂、拿起听诊器,她是一名肿瘤放疗科医生,用严谨的态度和精准的治疗,与病魔搏斗,为患者点燃生的希望;脱下白大衣、拿起手机,她是一名医学科普博主,用通俗易懂的语言和真挚的情感,为大众健康护航。

她是中国科大附一院(安徽省立医院)肿瘤放疗科的青年医生刘宁,更是一名“科普达人”。从肿瘤的预防到肿瘤患者营养误区,从先进的治疗方法到医学人文故事,200余期科普视频在方寸屏幕间,架起一座连接专业医学与大众认知的桥梁。

刘宁的“双面人生”,也并非刻意为之的跨界,而是源于一份质朴的医者初心:传递真正有用、正确、权威的医学知识,击碎博流量、博眼球的“伪科普”;让冰冷的医学知识有温度,让迷茫的患者心中有光。

做科普的初心是“有用”

“您今天感觉怎么样,这才第一次治疗,状态蛮好的”“综合老人家的情况,我们建议先进行免疫治疗”“有点头晕是正常的反应,后面再有什么不舒服及时告诉我就行哈”……在病区内,刘宁总是面带着极具亲和力的笑容,耐心地向患者及家属问询和安抚。

长了肿瘤就要做手术吗?手术后为什么还要化疗?靶向治疗和化疗有什么区别?……作为一名肿瘤放疗科医生,这些刘宁日常诊疗工作中最常被问到的问题,也是癌症患者和其家属最想咨询的事情。癌症,这个令人闻之色变的词,不仅挑战着医疗技术的极限,也考验着医生将复杂的医学概念清晰、透彻地传达给患者的能力。

刘宁为患者查体

“我做科普的初衷,特别‘实在’。”刘宁坦言,随着癌症防治进入慢病化管理时代,患者隔段时间复诊时经常会问一些和既往的同样的问题。

“为什么不能把答案录成视频,让患者随时看?”一个源于“临床减负”的朴素想法,催生了她的第一条科普视频。初衷简单直接:让沟通更高效,让患者更清楚。 “最底层的逻辑就是有用,能切实帮助到患者。”

秉承“有用”的初心,刘宁科普的内容亦从肿瘤诊治延伸至更多的领域。如今,打开她的账号首页,200余期内容被分为肿瘤预防、肿瘤诊断、肺癌、中国公民健康素养66条、医生共创、健康辟谣、医学人文等10余个专题,条理清晰、一目了然。

这些努力也在现实中收获了回响。在门诊、在病房,甚至在电梯里,刘宁常会遇到患者或家属惊喜地打招呼:“刘医生!我看过你的视频!我知道靶向和免疫是啥了!”“我知道质子治疗是怎么回事了!”“我看了流程,心里有底了!”这些反馈,让她深感欣慰。

“当患者从完全被动、充满恐惧的接受者,到变成了主动了解情况的参与者,其对于治疗效果和患者信心,都是极大的提升。”刘宁说,这也正是健康传播的意义——“它不只是知识的传递,更是情感的共鸣,是让更多人从被动接受到主动参与的改变。”

拒绝“网红”标签,击碎“伪科普”

随着流量和人气的激增,“网红医生”的标签也随之而来。对此,刘宁直言:“其实我一直不大喜欢‘网红医生’这个称呼,我个人觉着,医生和网红并不挂钩。”

这份拒绝,源于对医疗科普本质的深刻认知与对生命责任的敬畏。“医学科普不是流量的游戏,它是用专业的知识守护生命的温度。” 刘宁的语气温和而坚定。

“刘宁医生”视频账号首页

当前,获取医学知识的途径五花八门,随之一些“健康谣言”也越来越多。身兼医者与传播者的双重角色,她更有义务用专业的“好声音”击碎网络“伪科普”。

就以肿瘤患者营养为例,在查房中,刘宁经常会遇到患者诸如此类的困惑:“网上看到说甜食会喂大肿瘤,是这样吗?”“发物是不是要少吃?”“看到科普说饮食要清淡,我都只喝汤不吃肉了”......这其中,存在很多肿瘤患者饮食误区,其直接关乎患者营养状态,亦会影响治疗效果和生活质量。基于此,她专门开设“肿瘤营养”专题,从“为什么不想吃”?“为何想吃却吃不下?”到“要不要忌口?”“吃什么、吃多少”等话题,录制了近10期视频,为患者们送上了一份实用的“饮食指南”。

与此同时,在“科大新医学”的引领下,包括肿瘤科在内的各学科涌现出众多前沿技术与诊疗理念。如何为更多人打破信息差?刘宁化身“跨界连接者”,与各院区、各科室的权威专家进行共创科普。

“像我们首创的布鲁斯疗法,我和离子医学中心的团队专家共创了一系列视频。再者像我们医院北区是国家创伤区域医疗中心,很多人并不知悉,我也专门到北区进行了科普。”刘宁认为,医生是一个不容错的职业,对于其他专业,她或许不像肿瘤学专业一样研究得深入透彻。“所以只要患者有了解的需要,我只要有时间就会想着邀请院内其他领域的专家一起共创科普视频,确保传递的信息科学、准确、有用。”

做临床、科研、科普“复合型”医者

能切实帮助到患者,是刘宁做科普的初心和动力。当被问及已经产出多少科普视频作品时,刘宁笑称:“其实我真记不太清自己更新了多少期视频。医生的工作确实很忙,我做不到每天更新,但是我还是想一直更新下去,把我认为有用的医学知识告诉大家。”

在刘宁心中,医疗科普的生命力,从来不是流量的多少,而是对公众健康的实际价值。

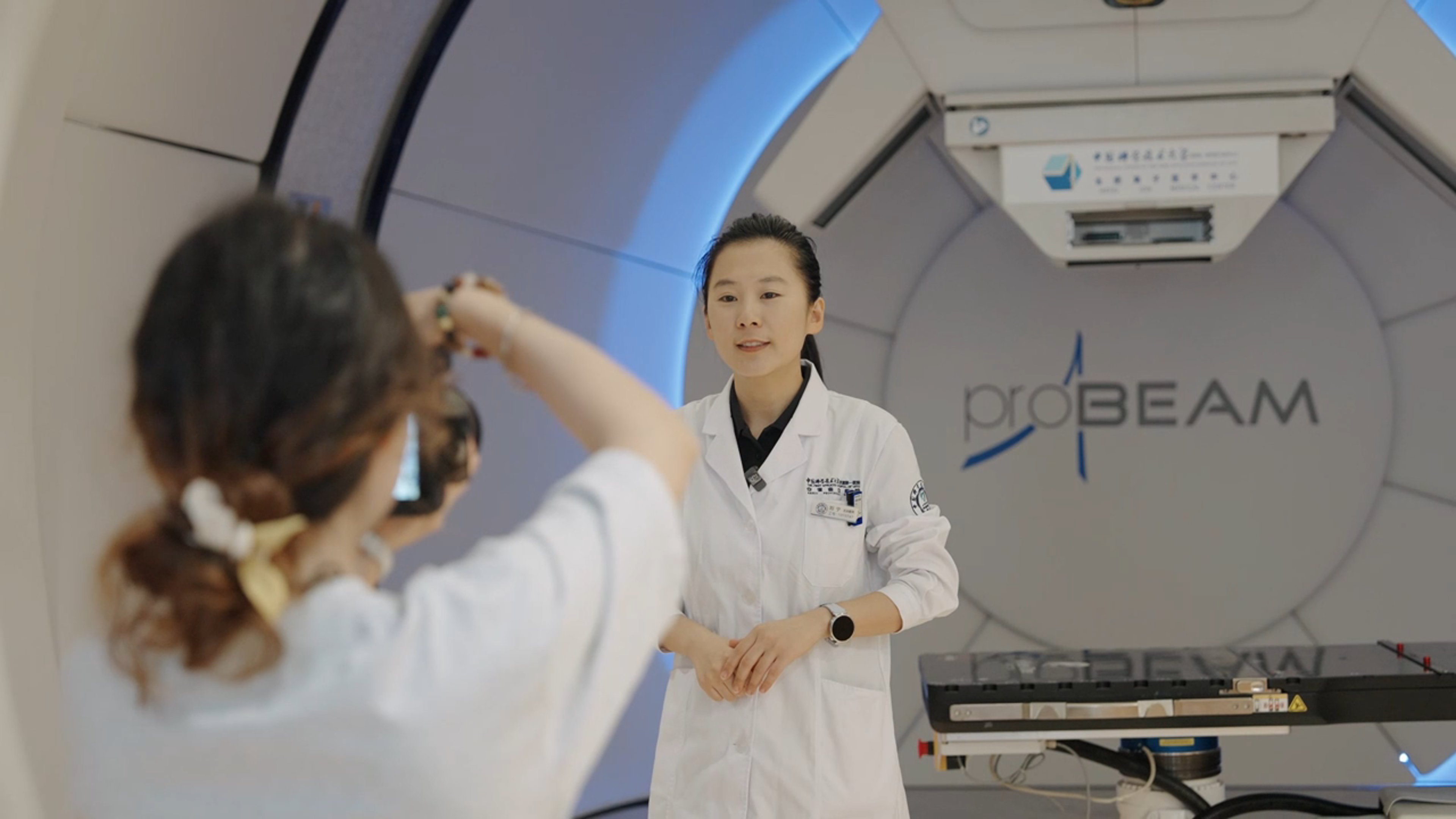

刘宁在录制科普视频

“其实作为一个临床医生,除了临床诊疗工作外,科研和科普也同样重要。”刘宁认为,专业、优秀的医者就应当是临床型、科研型和科普型三者合一的复合型人才。具体来说,临床是冲锋陷阵、救死扶伤的“主战场”,而科研则是在探索医学的边界,将更多的未知变为已知。

同时,科普是链接医学与公众的桥梁,是“专业信息大众化”的有力实践。它把临床实践中得来的宝贵经验、从科研中发现的最新知识,有效地转化为公众和患者能理解、能应用的语言,传播出去。让专业知识的价值得以最大化延伸,从服务单个患者,到惠及更广泛的群体,提升全民健康素养,让“治未病”的理念照进现实。

“作为医生的我,一定是拼尽全力捍卫患者生的权利。不管是从临床医生还是科普传播者的角度,是需要努力践行医者仁心。”刘宁坦言,医学的边界是在被不断拓展的,这便更需要医者不止步地探索,更新自己的知识储备,让更多前沿的医学知识能被大众知晓。

“让科研有温度,让临床有底气,让科普有力量”——这是刘宁为自己定下的坐标,亦是她眼中医者应有的追求。

大皖新闻记者 叶晓 见习记者 张婉馨

编辑 陶娜