当喀斯特地貌的褶皱里飘出第一缕咖啡香,贵阳这座曾以“酸汤鱼”“老干妈”闻名的城市,正用3000多家咖啡馆书写新时代注脚。

不产一粒咖啡豆的贵山贵水间,从花溪河畔的烘焙工坊到悬崖之巅的移动咖啡车,一条“本地烘焙—街头实验—极致场景”的生态链,正以拼搏的劲头、开放的胸怀、包容的气度,拼出贵州高质量发展的鲜活图景。

“横贯咖啡”主理人刘开胜展示咖啡生豆内部构造模型。

自称为咖啡老人的刘开胜,痴迷于烘焙豆子,向贵阳大部分精品咖啡馆供应熟豆。

晨光破晓,咖啡在滚筒中苏醒

花溪区北街道大职路,“横贯咖啡”烘焙工坊内,主理人刘开胜将埃塞俄比亚生豆倾入滚筒,焦糖香弥漫开来。

噼啪爆裂声中,回响着这位豆痴开启贵阳咖啡的源头叙事。2000 年,刘开胜在广州与咖啡初遇,一颗热爱的种子就此埋下;2005年,他便在贵阳“茉截市”“阅读时光”等初代精品咖啡店研磨、冲泡,同时钻研烘焙技艺。

烘焙前的浅绿色咖啡生豆。

烘焙完成后的焦褐色咖啡熟豆。

3年前,他自创品牌,租下400平方米的空间,前面是工业风体验店,后面是烘焙工厂。

3台烘焙机不停吞吐,经历水分蒸发、糖分焦化,数百种香气物质被唤醒,日均产出130公斤熟豆。

“筛选淘汰22%瑕疵豆。”多年耕耘,刘开胜的工厂成为目前贵阳7家烘焙商中唯一开放参观的工厂。

“横贯咖啡”烘焙师小九拿起筛选后的豆子。

烘焙且经过筛选的咖啡熟豆进行拼配包装。

焦褐色豆粒流向全国百家咖啡馆,撑起年营业额400万元的生意——在这片不产咖啡豆的土地,产业链正从源头持续发展。

刘开胜说,从模仿到自创品牌,这条路他走了20年,恰如贵州从“西南边陲”到“大数据之都”的跨越。

日头当空,咖啡在街头巷尾沸腾

观山湖区银行南街,王光垚掀开蓝色桑塔纳后备箱,“瓦咖”条幅在热风中摇晃。

穿着t恤和拖鞋的客人路过,点杯dirty,倚车啜饮,目光扫过喧嚣的CCPARK街区——这是贵阳街头常见的咖啡图景。

没有客人的时候,王光垚坐在蓝色桑塔纳旁边,享受悠闲时光。

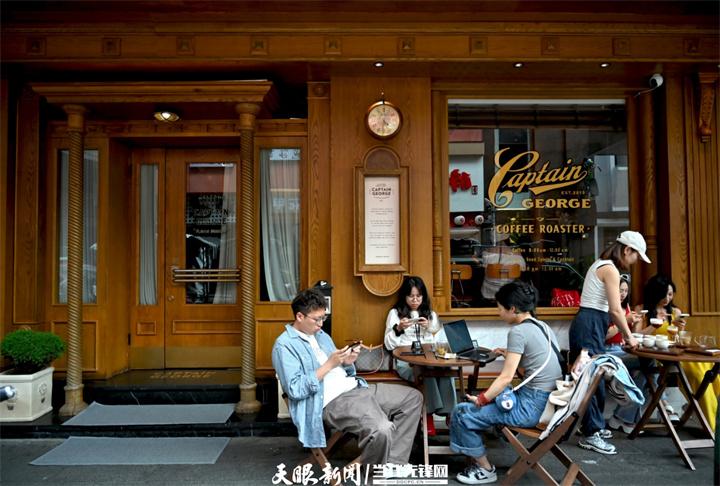

一批优秀的咖啡师,让贵阳咖啡百花齐放。

8年前,当“移动咖啡”还是陌生词时,这位西餐厅前咖啡师便带着一台磨豆机、一台咖啡机钻进桑塔纳。“户外做每杯咖啡都是新鲜的。”王光垚说,巅峰时日售八九十杯。

2022年银行南街开街,在城管等部门支持下,二三十家后备箱小店填满街道。潮水退去,如今只剩他的蓝色小车与一家柠檬茶摊并肩。

而在10公里外的云岩区虎门巷,令狐的指尖掠过咖啡秤。

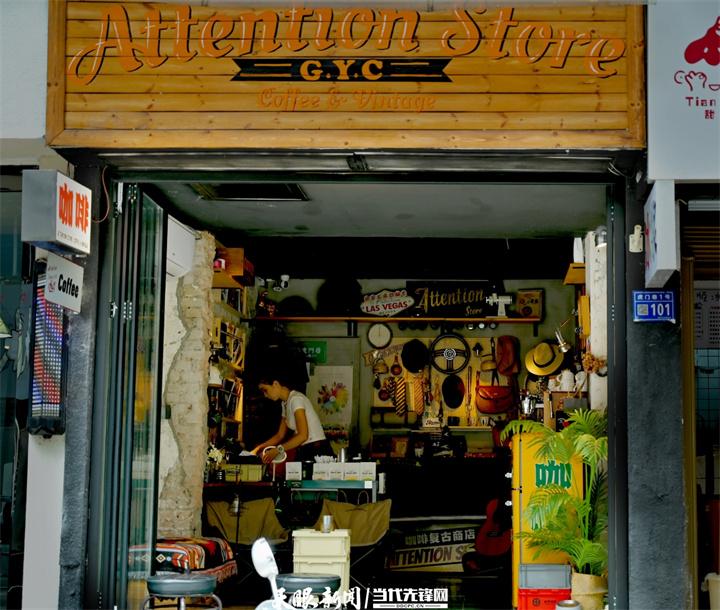

开在虎门巷的“复古咖啡商店”充满着浓浓复古味。

主理人令狐喜欢做各种特调咖啡。

“湿度让豆子变软了。”16平方米的老房子里,木姜子的辛烈撞上乌龙茶的清雅,薄荷的冰凉裹挟金酒的醇厚……这些大胆特调,被贵阳人照单全收。

她的丈夫孙荣斐把美式招牌与古着塞满墙面,这位因工作提神爱上咖啡的前广告人,将小店打造成复古文化据点。2022年虎门巷改造中,他们以低廉租金迅速落地。

孙荣斐这名前广告人发挥才华,精心布置咖啡店的每一个角落。

“让上班族快速拿到一杯咖啡。”王光垚最近把电动三轮骑进地铁口,想方设法做生意;令狐晃动雪克杯,“好喝方为王道。”——两种生存哲学在阳光下交织。

百米小巷5家咖啡馆共生,印证着这座城市的包容基因。

暮色四合,咖啡向山野进发

观山湖区霸王坡悬崖被晚霞点燃时,全登勇的越野车顶端已化身观景台。

他利落地为客人递上咖啡,旋即操控无人机腾空,为顾客捕捉壮丽瞬间。

“老板,还有座吗?”“借俩凳子”……呼喊声中,折叠椅早无虚席。人们甘愿驱车40多分钟,共赴这场山野间的咖啡派对。

开着越野车的全登勇,几乎每天出现在山野之巅,构建他的咖啡派对。

为了让顾客玩得更尽兴,全登勇还免费提供拍摄服务。

“要不停变,去更野的地方。”去年,全登勇将SUV换成越野车,自学无人机航拍。周末2000元日营业额背后,是贵阳人对场景体验的极致追逐。

而缺席山野的夜晚,他在拯救故障咖啡机。“如果我们都修不了,返厂也白搭。”贵阳仅有4家专业维修工作室,全登勇对自家技术信心十足。

贵阳咖啡出圈,很多游客慕名前来。

当刘开胜的最后一炉豆香漫过星夜,贵阳咖啡密码已然显影。滚筒翻涌的焦香、特调杯中的山野味道、移动车碾过的晨昏线、无人机眺望的山巅,正拼出这座城市的风味基因。

“现在是最好的时代。”刘开胜见证着咖啡协会成立与游客激增;全登勇感知到行业回归,“贵阳已进入钻研磨豆机的阶段。”

当最后一杯咖啡见底,星夜下的贵阳仍在生长——就像那些从滚筒中苏醒的豆子,终将飘向世界。贵州的包容,是让每一杯咖啡都带着山野的自由与都市的温暖。

贵州日报天眼新闻记者

策划/范朝权 尹长东 刘斌

文字 视频/胡晓梅

图片/程洁

编辑 徐微微

二审 杨韬

三审 刘丹