齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 焦守广 通讯员 张文静 陈杨子

2025年,山东省中医院迎来建院七十周年的重要时刻。70年来,山东省中医院历经风雨,不断发展壮大,在医疗、科研、教学等方面取得了显著成就。为了全面展示70年的发展历程和辉煌成就,山东省中医院联合齐鲁晚报·齐鲁壹点开展建院七十周年《口述历史》系列专访,通过讲述70年来为医院发展做出突出贡献和典型职工代表的成长故事,展现医院在不同历史时期的发展变化,弘扬医院文化,传承医院精神。

在山东中医药大学附属医院(山东省中医院)建院70周年之际,我们走近了一位与医院急诊科共同成长的"急诊先锋"——东院区急诊与重症医学科主任孔立。从1998年研究生毕业踏入省中医大门,到如今成为全国中医急诊领域的领军者,他用28年的坚守,在急诊一线书写一段段中西医结合救治急危重症的传奇故事,也见证了医院在时代浪潮中的蓬勃发展。

与科室共成长,见证学科跨越式发展

1998年,刚从心脑血管专业研究生毕业的孔立,面临着职业生涯的第一次重要选择。彼时的山东省中医院急诊科正处于发展起步阶段,急需专业人才注入活力。"当时急诊科要发展,我就报了急诊科了。"这句看似平淡的话,开启了他与急诊医学的不解之缘。

如今回望,孔立与急诊科的28年,正是科室从"二三十人"到"三百多人"的跨越式发展期。"十倍以上的增长,是医院发展最好的体现。"他感慨道。在他的带领下,科室不仅实现了规模的扩张,更形成了"中西医并重"的鲜明特色——"插上手才能插上嘴",这是孔立常挂在嘴边的话。他所指的"上手",是熟练掌握呼吸机、血滤机等现代急救技术,而"插嘴"则是在西医抢救基础上融入中医智慧。

"这些技术不是中医西医的分别,也不是医生发明的,中医也可以用。"在孔立看来,中西医结合不是简单的技术叠加,而是在紧跟现代急救技术的同时,发挥中医辨证施治的优势。如今,山东省中医院急诊科已成为国家中医药管理局中医急诊重点专科,这背后,是他带领团队在医、教、研协同发展上的深耕:设立专职教学岗、科研岗,组建教研室,开设专业课程,让急诊学科从临床实践到学术研究形成完整体系。

从抗震救灾到战“疫”前线,诠释医者担当

"国家能征召你,首先是对实力的认可,这是对搞专业的人最大的认同。"谈及两次重大突发事件中的逆行经历,孔立的语气中充满了对职业的敬畏。

2008年汶川地震,作为医院派出的三名医护人员之一,孔立成为奔赴灾区的"逆行者"。在四川抗震救灾的一线,他用专业技能救治伤员,在废墟之上筑起生命防线。"就跟打仗一样,谁能拿下来派谁去。"他说,关键时刻的挺身而出,既是使命,更是责任。

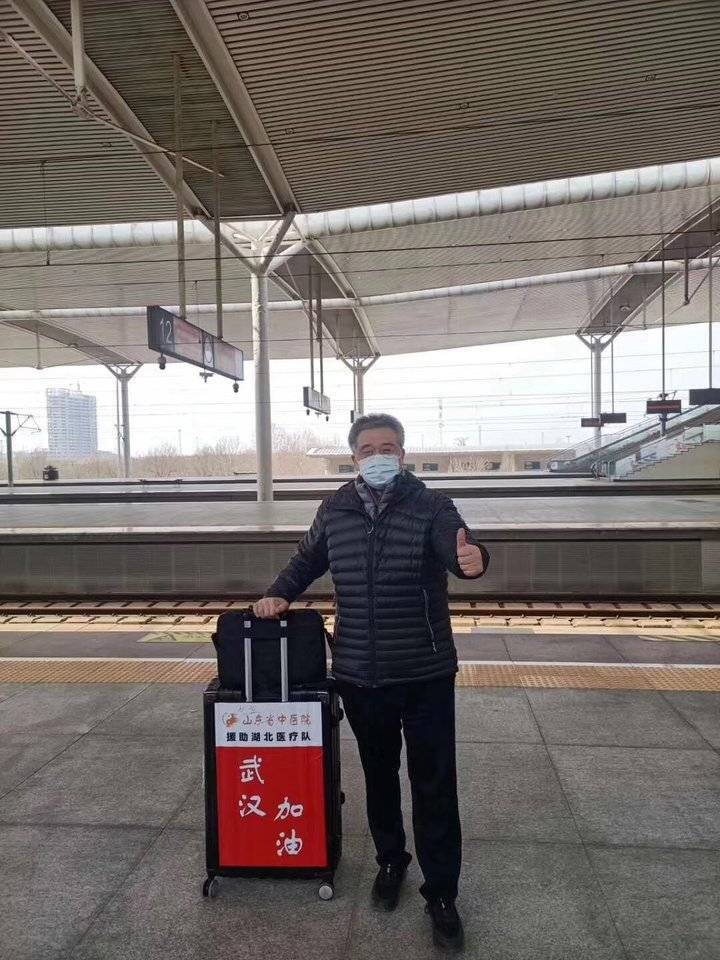

新冠疫情来袭,孔立的身份从"抗震勇士"变为"国家中医专家组成员"。作为国家新冠专家组成员,他第一时间奔赴武汉,走遍9个地区的医院,指导临床救治、参与重症病例抢救;同时,作为山东省重症专业组专家,他兼顾中西医双重视角,为疫情防控贡献"中医方案"。这份信任,让他更加坚信:专业上的认可,是对医者最大的褒奖。

个人成长与医院发展同频共振

从初入医院的青年医师,到如今的山东省名中医、国务院特殊津贴专家,孔立的成长轨迹与山东省中医院的发展历程紧密相连。"医院、科室、个人是一体的。"他深有感触地说,医院的发展为个人提供了成长平台,而每个人的努力又汇聚成医院前进的动力。

70载风雨兼程,医院在医疗、科研、教学领域的每一步跨越,都离不开像孔立这样的医者深耕。他主持参与5项国家自然科学基金课题、10项省部级课题,主编15部著作,发表50余篇高水平论文,带领团队拿下一个又一个学术高地;他担任中国民族医药学会急诊专业委员会会长等多项职务,将山东中医急诊的影响力扩展到全国。

"祝愿我们的医院越来越好。"采访最后,孔立表示,"希望医院抓住历史机遇,让科室更强,让每个人都能在这片平台上实现更好的发展。"

从急诊科的诊室到抗震救灾的前线,从新冠病房到学术讲台,孔立用28年的坚守诠释着"敬佑生命、救死扶伤"的医者誓言。在山东省中医院70周年的历史长卷中,他的故事是无数中医人传承创新、砥砺前行的缩影——以仁心守初心,以医术担使命,在守护生命的道路上永不停歇。