新闻是历史的底稿,而记者是时代的注脚。

当真相在喧嚣中模糊,当故事在传播中失真,我始终相信——在场,是最朴素的回答。

这个时代不缺观点,缺的是俯下身去的凝视;不缺数据,缺的是有温度的刻度。开设“在场”专栏,是想以笔为镜,照见那些被折叠的现场:那些稍纵即逝的瞬间,那些未被言说的表情,那些掩埋在宏大叙事下的心跳,都将在“在场”中凝固成时代的切片。

在场,去感受,也共鸣。

“十年没有缺席‘六马’,‘六马’在我的记忆里是那抹最动人的绿。”长枪短炮、走位抓拍,六盘水市摄影家协会主席王述慷的镜头下浓缩着十年“六马”变迁。

在他心中,跑马就是跑城。“这十年,跑出了天蓝水碧好生态,跑出了自信昂扬精气神,也跑出了避暑旅游金名片!”

《奔向终点》。2013年8月10日 郭君海/摄

7月17日下午,“六马”十年记忆摄影展揭幕,选手领取参赛物资的同时,可以与市民、游客一起观看影展,感受十年“六马”的脚步。

开赛前一个夜晚,展板前仍然驻足不少游人。凉都的夜晚尚有几分寒意,但展出的一百幅作品看得人内心暖流奔涌。

《起跑》。2014年7月27日钟山区 郭君海/摄

选手冲线时振臂欢呼的狂喜;

志愿者无声却温暖的守候;

观众席上如潮水般奔涌的呐喊……

《胜利•呐喊》。2015年8月15日全程马拉松终点站 卢肇明/摄

那些被定格的时光碎片,在100幅作品的串接中娓娓道来“六马”的故事——独属于这个城市的故事。

“我们总共收到两千多幅省内外作品的投稿,很多省外跑者也纷纷发来的照片,留下了他们与六盘水最美的样子。”

100幅作品按时间线一一铺开,一张“开跑”,让人梦回2013年的夏天。

《奔跑》。黄蜀锦/摄

跑在三伏天的马拉松,起步于转型困局。2023年,看中凉都独特的气候资源,中国田径协会与六盘水市签订了为期3年的赛事合作协议,力争打造全国仅有的“清凉马拉松”。

这一年,顶着“夏季马拉松生存难”的压力,六盘水凭借“全国唯一夏季高原马拉松”的定位,在全国众多赛事中,找寻自己的定位;

《我俩做到了》。2017年7月23日全程马拉松终点站 卢肇明/摄

这一年,参赛人数不过一万余人,沿途观众也只是好奇地驻足张望,这条赛道,第一次把六盘水放进了中国马拉松的版图;

这一年,守在电视机前观看央视转播的六盘水市民屏息凝神,拿出全家守春晚的“阵仗”守马拉松,镜头里掠过的街巷、风拂过的枝桠……

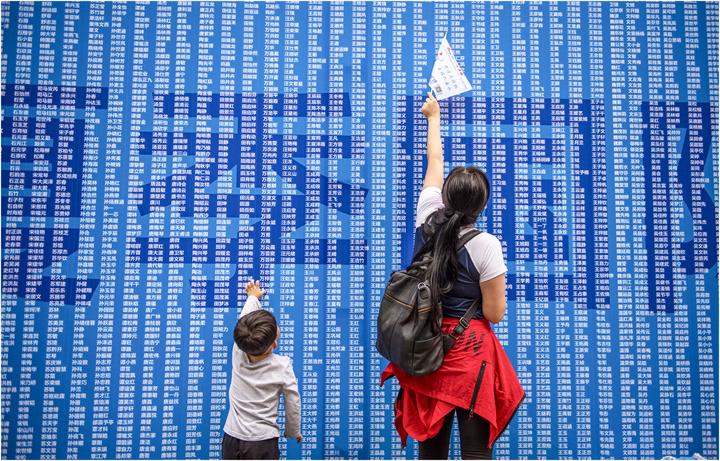

《给妈妈找名字》。2018年7月人民广场 王石明 /摄

“清凉马拉松”在那个夏天落地、生根、发芽。

和大多数人一样,土生土长的我见证了“六马”十年,也从“六马”的参与者到参赛者再到记录者。

《赛道上的风景》。2016年明湖湿地公园 王厚林/摄

我始终觉得,马拉松是这座城市给自己选的方向——别停下,往前走。山再多,坡再陡,总有人在坚持,总有人被感染,也总有人在终点等你回来。

今年,六盘水的夏天依旧凉爽,赛道两旁的旗帜猎猎作响。我站在人群里,忽然觉得,一个城市的成长,和一个人一样,都需要一口气,需要一步步去丈量。

《六马精神》。2023年7月16日钟山区 邓召伟/摄

这十年,跑的人多了,看的人也多了,我们都在路上,慢慢学会跟自己和解,也慢慢学会相信,奔跑,是最好的方向。

十年奔跑,光影定格;

《为六马助力》。2024年8月钟山区 王石明/摄

再回望“开跑”图片,下一个精彩永远更值得期待……

2025年六盘水马拉松开跑。贵州日报天眼新闻记者 尚宇杰/摄

贵州日报天眼新闻记者 鲁媛

编辑 谢勇勇

二审 刘定珲

三审 孙勤